庄园少爷丹增与仆人普布,曾经一起愉快的玩耍,直到普布因为好奇心拂逆了达赖进城的仪式,被处以挖去双眼的惩罚,在普布头部遭遇紧固之时,丹增感应到痛苦,于是普布成为丹增的替身,他以丹增的名字去做喇嘛,他诵经、福报都属于丹增,他们从主仆变成祸福相依的同命人,观众会想起《鹿鼎记》和《追风筝的人》,后者在岁月流转里诠释了阿富汗社会的变迁,而本片在对解放的表达上,要超过以前的名片《农奴》,导演傅东育胜出的两点,一是并没有丑化达赖喇嘛及其他逃亡印度的西藏上层人士;第二点便是将解放解释为平等,人的自由是理解了自己是谁之后才能真正活动。

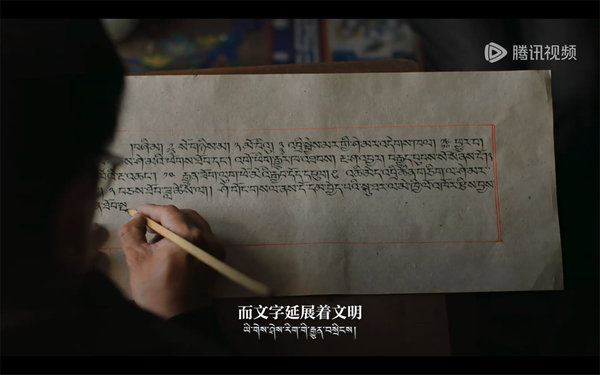

在作家阿来的剧本(创意赵冬岺)里,由此他们的人生彼此纠结、缠斗,在宗教、新政府、文革以及改革开放时代,他们都要面对自己是谁的终极问题。修行者丹增,被另外一个喇嘛不断的诘问,物质是什么?名是什么?你是谁?世界在通往通往语言的途中,对于世界的命名和解释,是世间最为根本的权力所在。曾经的仆人如今的喇嘛认为,物质是空,名是水中影子的影子,而我是谁则是他究其一生才能搞明白的难题。少爷丹增出洋游历,回到西藏之后,爱上普布的妹妹央金,遇到解放军女医生杨雪,也见到替身普布更加严重的头疼病,后者在痛苦除了身体更在于失去名字。

为了验证自己和少爷之间并不具备福报与孽障共生的关系,普布玷污了庄严的宗教占卜、推倒了怀孕的军医(哪怕在藏民骚乱中刚刚保护了她)、枪击了少爷,作为曾经的仆人和如今的喇嘛,丹增/普布不断的戕害着他人和自我,即便他每一次在愤怒中做出傻事都有着一定的应激性事件反应,而他的记忆力和情绪管理也归结为颅内血块的压迫,他越愤怒、越质问、越无助,越是无能为力解决自己的名字。达赖集团逃离之后,西藏进行土地和宗教改革,愤怒的喇嘛丹增依旧获得不了曾经的名字普布,土改干部们严格花名册办事。

归来的少爷,与农奴央金之间的爱情,充满着一厢情愿和赐予强迫的方向,最终在仓皇逃离之后的庄园里,有如《雷雨》之夜,丹增强奸了央金,普布追击丹增,并在悬崖上将其枪击。那个悬崖,也就是他们在儿童时候一起看布达拉宫的电灯的地方。摔下悬崖的丹增,被喇嘛们所救,在印度他听到了喇嘛对故土的思恋。再度回到西藏的丹增,已经自我改造为新人,教学拿工资,试图回到央金和女儿身边。他的改造难度要远远轻于普布,普布不仅是被侮辱和被损害的农牧,而且是虔诚又愤懑的喇嘛,他的过去和现在都有太多的创伤。

普布追问自己是谁,在故事里有两个人回答的最好,他们的回答远远比他本人、妹妹和少爷来得终极。杨医生说“别人怎么看你是没有关系的,重要的是你怎么看待自己”,我便是我,我的名也由自己起。1980年,两个丹增一起去见小活佛,小活佛一边抱怨做活佛太忙都没有时间玩,一边对于丹增请求收回自己的名字时,小活佛正经危坐之后,为他们解开心结,他们才真正平等,名物才为大自由,直到此时,他们心灵的枷锁才彻底的解放,自我觉醒、觉悟才终于完成。本片还是有许多地方交待的不够清晰,再加20分钟戏份,也许会更为均衡和完备。

京公网安备 11010502047870号

京公网安备 11010502047870号